コロナが流行してからというもの、なかなか外食に出られない日々が続き、家でなんとか美味しいものを食べようという思いがいっそう強くなってきています。

そんな状況もあいまって、手に取るのは以前にも増して食関連の本ばかり(笑)。とはいえ、ひとくちに「食関連」といっても、いろいろなジャンルや解釈があるのですが、この時代に生きる私たちへの鋭いメッセージともとれる本に出会ったのでご紹介します。

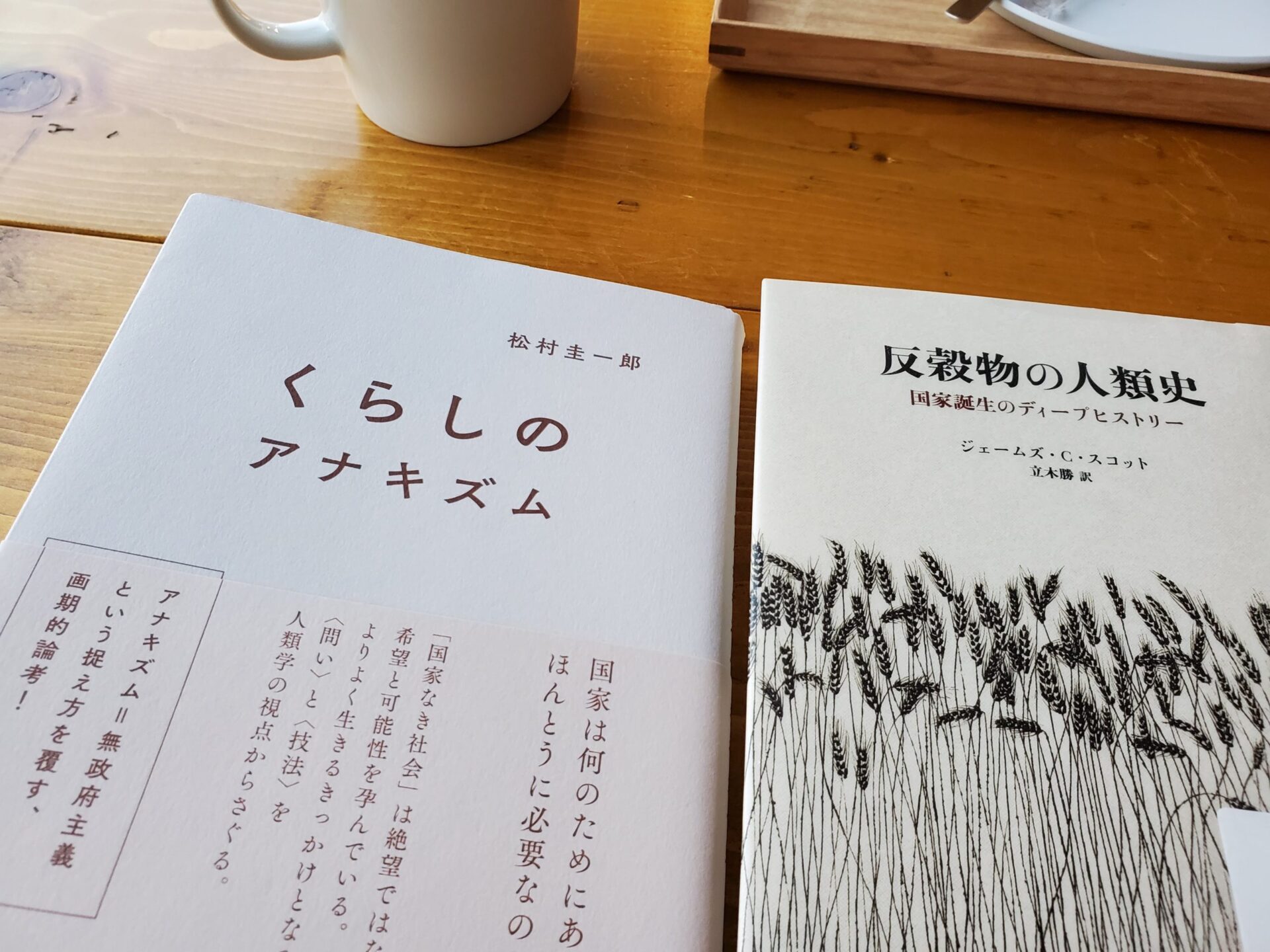

『反穀物の人類史』はジェームズ・C・スコットによる農耕や国家誕生にまつわる、新しい角度からの人類史の本。スコットはアメリカの政治経済学者で、人類学や環境学にも精通していますが、本書は先史学や考古学、古代史学と人類学がまじわるテーマとなっていて、専門外の著者だからこそ描けた斬新な切り口の1冊のように思います。

初期の国家にとって、大麦や小麦などの穀物は、臣民から略奪しやすい作物だったゆえに国家を維持するために不可欠な作物だった。国家による「略奪」というのは、現代の私たちからするとピンとこない表現かもしれないが、国家が維持できるということは、みずから狩猟採集や農作業をしなくても食べていくことができる階級の人たちが登場するということで、彼らは臣民に余剰作物を作らせ、それを税という形で略奪しはじめたということなのです。

そこでなぜ穀物がぴったりだったかといえば、少しずつ実が熟していく豆などと違って、穀物はほぼ一斉に収穫の時期を迎えること、そして、地中に埋まっていてどれだけの量があるのかよくわからない芋類と違い、遠くからでもひと目で収穫量がわかることというのが大きな理由だったよう。

また、農耕の始まりは「人間による自然(植物や動物)の飼い馴らし」であるというのが一般的な認識ですが、実は「自然による人間の飼い馴らしでもある」とスコットは主張します。人間は自分たちの食べるもののために一生懸命世話をし、その労働時間は狩猟採集や漁労をしていた頃より格段に増える結果となったわけです。

そして、農耕や牧畜という行為には必ず、自然界ではありえない「単純化」や「過度の密集状態」がつきもの。そのため、必然的に天候不順やさまざまな疫病に対する脆弱性が露呈していきます。

この本では紀元前6500年頃〜紀元前1600年頃までの、古代国家が登場し始めた時代を扱っているのですが、こうして読んでみると、それは大昔の話ではなく、コロナ禍で右往左往する現代の私たちのことを指差しているのではないかと思うほど、はっとさせられる事がらばかり。

単純化ではなく、複雑に、多様に。

グローバルではなくローカルに。

集中ではなく分散を。

効率よりも「無駄」を。

こんなことを意識しながら、暮らし、働かねばと思う2022年のはじまりでした。

写真左は、現在読書中の松村圭一郎著『くらしのアナキズム』。こちらも刺激的です。