先日、福岡市内の公園にて水飲み場の調査を実施しました。

福岡市は政令指定都市でありながら市内に一級河川がなく、慢性的に水不足に悩まされてきた都市です。昭和53年(1978年)と平成6年(1994年)に甚大な渇水に見舞われ、年間300日近くの給水制限があったそうです。その経験から、福岡市は「節水型社会」を推進しており、節水のためのさまざまな取り組みがなされています。

例えば、各家庭や施設では蛇口の内部に「節水コマ」という製品を設置しています。これを使えば、蛇口から出る水の量が減り、意識しなくても節水することができるというもの。この節水コマは市役所で無料配布しているそうです。(後で調べたら、他の自治体の水道局でも無料配布していることがわかりました)

また、大型施設のトイレの水など、飲料水でなくても問題のない水については下水を処理した「雑用水」を上水とは別の水道管を整備して積極的に使用しています。

水道管そのもののメンテナンスにも力を入れていて、漏水率は2.6%(H23年度)。日本国内はもちろん、世界でも高水準の低い漏水率を誇っています。

物理的な面だけでなく、市民の節水意識を高める取り組みも。大渇水の翌年、昭和54年には福岡市として6月1日を「節水の日」に制定。この日は、昭和53年の渇水で、制限給水が最も厳しくなった期間の初日だったそうです。

福岡市内の小学校では4年生の時に水の大切さについての学習時間があるそうで、「水とわたしたち」という専用の冊子も作られています。

というように、さまざまな取り組みで節水を推進している福岡ですが、公園でもその様子を垣間見ることができました。

今回の調査で訪れた中で、水飲み場の蛇口に節水型の製品を採用している公園が複数ありました。蛇口のある部分を押さえたり捻ったりしていないと、水が止まる仕組みです。どのタイプも少し力が要るので、小さな子供だと水を出すのが難しいと思われるものもありました。

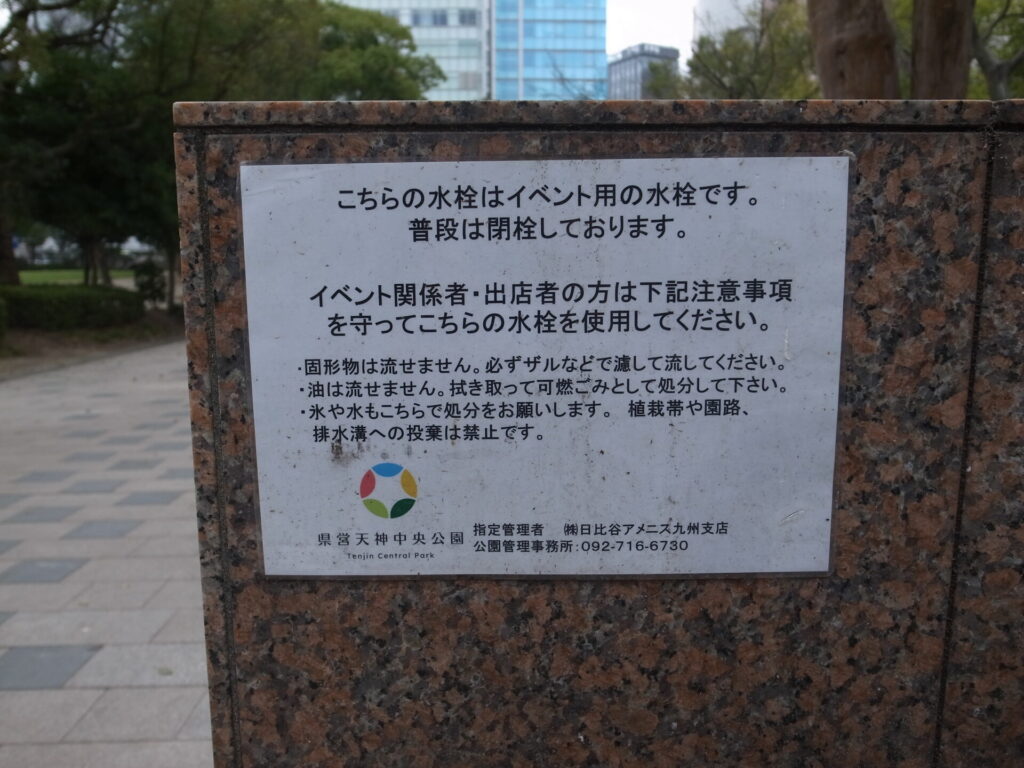

さらに、天神中央公園では、普段は閉栓していてイベント時のみ使用できる蛇口がいくつかありました。

張り紙に細かい説明があります。

また福岡市では、現在、全給水量の約3分の1を海水を淡水化して賄っているそうです。今回の調査ではその処理を行なっている「海水淡水化センター(まみずピア)」も見学することができました。見学のレポートはまた改めて紹介します。